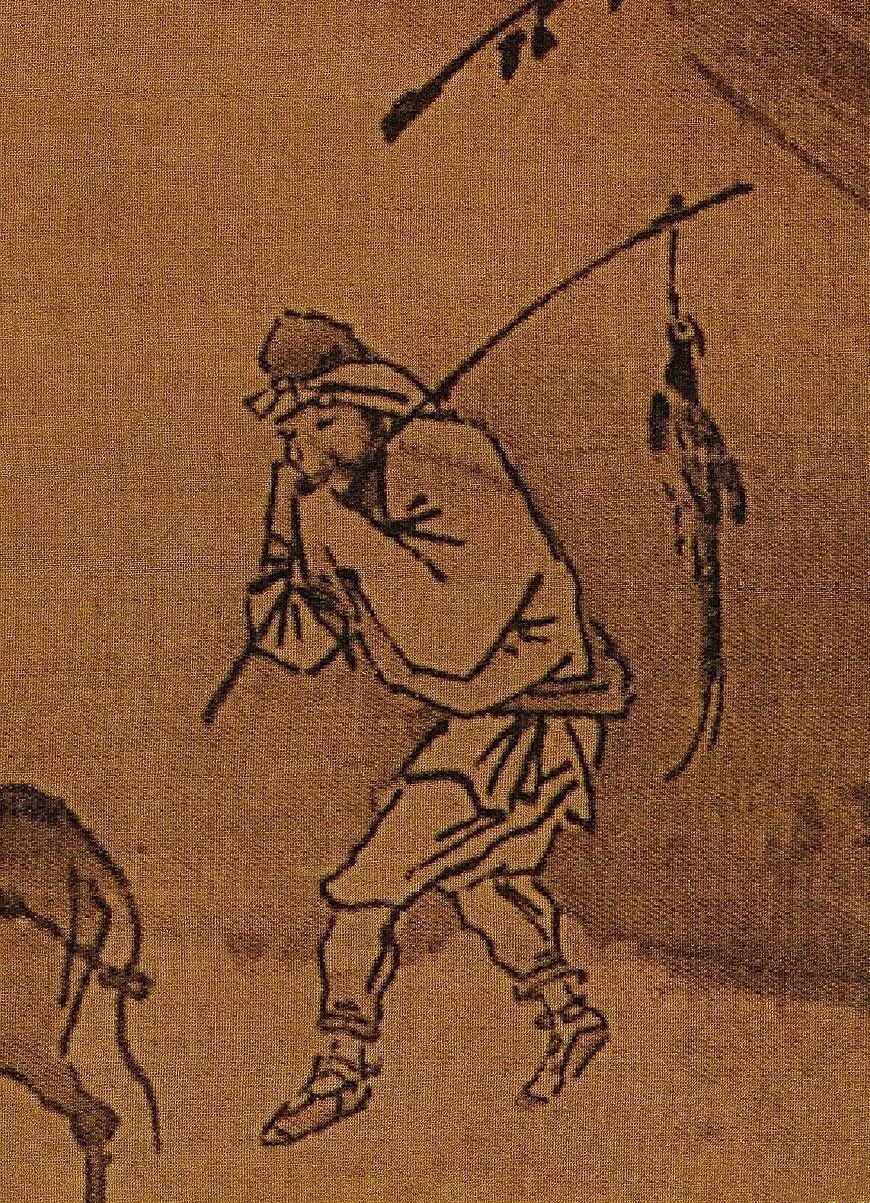

南宋马远的《晓雪山行图》(绢本水墨,27.6×42.9厘米,台北故宫博物院藏)以一角之景,将雪天的凛冽与行旅的艰辛凝练成极具张力的视觉叙事。这幅画不仅是雪景山水的典范,更是一曲底层劳动者与自然博弈的生存史诗。

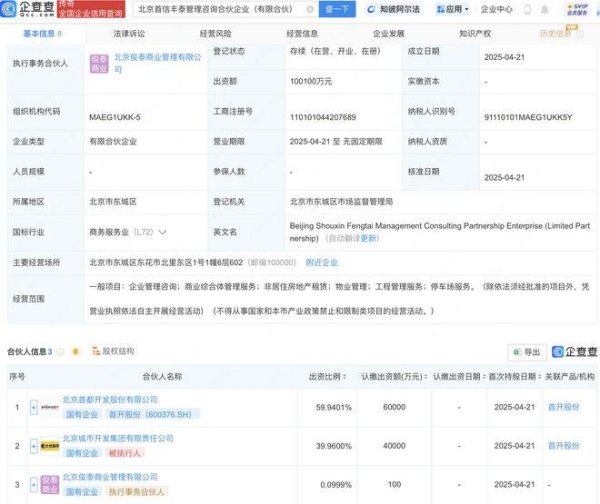

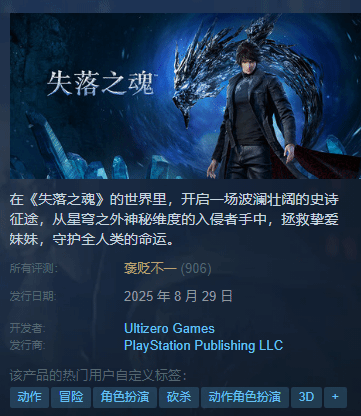

马远以“斧劈皴”的刚劲笔触塑造山石,方硬棱角如刀削斧凿,墨色浓淡交替中,积雪的厚重感扑面而来。近景中园十州,猎人单薄的衣衫与蜷缩的姿态,通过“钉头鼠尾描”的衣纹线条精准传递出彻骨寒意;毛驴垂首缓行,背负的木炭与竹筐以干笔勾勒,水墨渲染的阴影更添雪天负重之艰。远景山峦以淡墨扫出,留白处似有寒风呼啸,与前景的密实形成强烈对比,空间层次如寒潮般层层递进。

马远摒弃全景式构图,仅取雪山一隅,却以猎人与毛驴的动态延伸出无尽的想象空间。猎人弓腰缩颈的姿态,暗合白居易《卖炭翁》中“可怜身上衣正单”的悲悯;木炭作为生活物资,与肃穆雪山形成物质与精神的尖锐对峙。这种“以小见大”的手法,将宋代雪景山水从宗教寒林图式中解放,转向对世俗生存状态的深刻观照。

马远以“马一角”的独特视角,将边角之景转化为精神象征。画面左侧突兀的岩石如利剑刺天,斧劈皴的笔触似文人风骨的具象化;右下角浑厚的小土山则如大地根基,稳定了画面也隐喻着生存的韧性。这种构图与笔墨的刚柔并济,恰是南宋文人“身在市井,心寄山林”的精神写照——在严酷现实中,仍以艺术之笔勾勒出希望的微光。

《晓雪山行图》的“冷”,是视觉的寒,更是生存的痛与精神的韧。马远以笔墨为刃,剖开雪天的表象,让观者在凛冽中触摸到人性的温度与生命的尊严。

盛康配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

沪深京指数

热点资讯